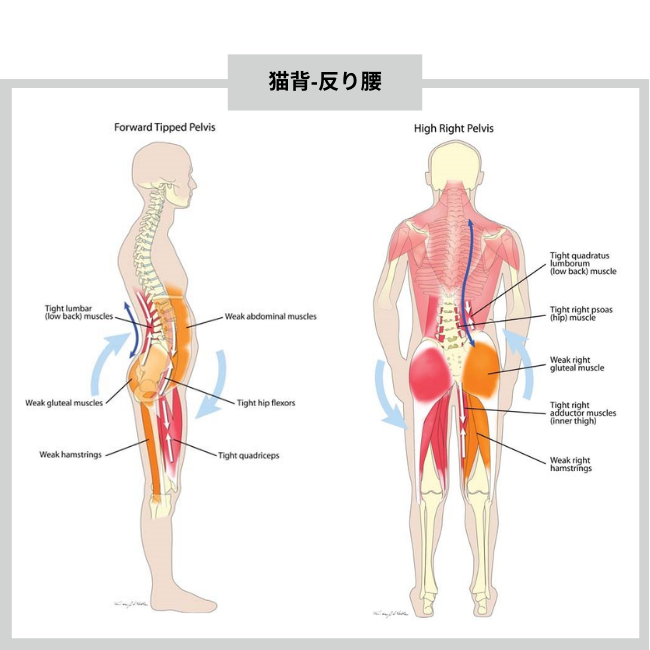

「癒着した筋膜」が動きを制限する?

慢性的な肩こりの隠れた原因とは

多くの人が悩まされる「肩こり」。

整形外科、接骨院、整体などで揉んでもらっても、すぐに元に戻ってしまう…

そんな経験はありませんか?

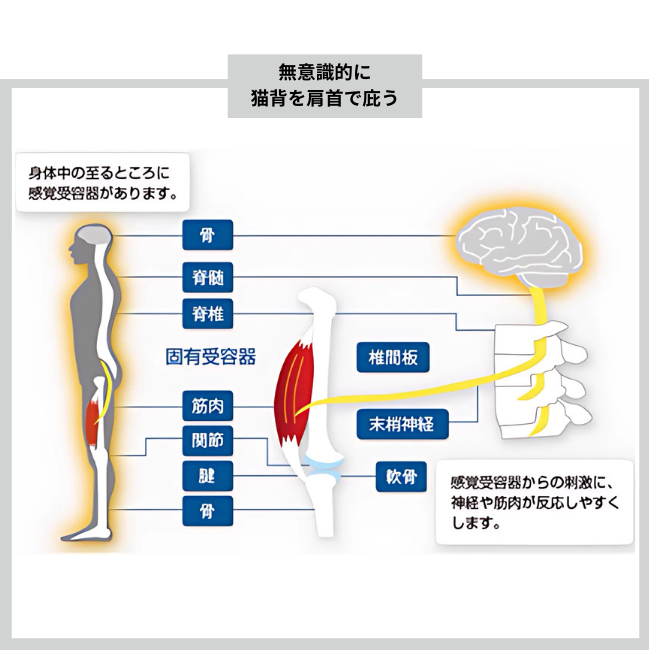

肩こりは単に筋肉が疲れて硬くなっただけではなく、実は身体の奥深くにある「筋膜」の状態が大きく関わっている可能性があります。

特に、筋膜が「癒着」することで、慢性的な肩こりを引き起こしていることがあるのです。

全身を覆うネットワーク

筋膜とは?

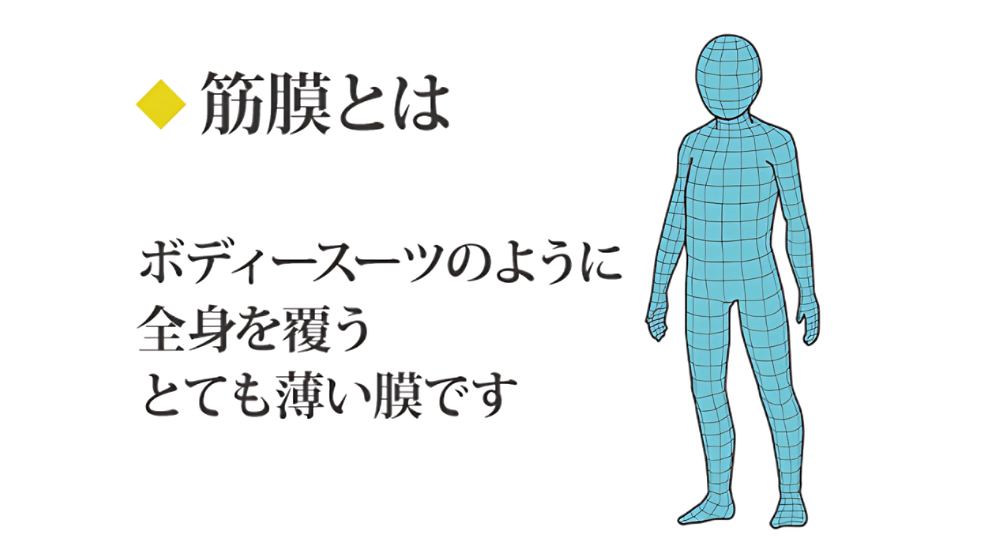

私たちの身体には、筋肉だけでなく、骨や内臓、血管、神経といったあらゆる構造物を包み込み、それぞれを連結する**「筋膜」と呼ばれる繊維状の結合組織が存在します。

筋膜は全身をタイツやネットのように隙間なく覆っており、筋肉や骨がスムーズに動くための「滑り」を提供したり、身体の形を保つための「支持」を行ったり、力を伝えるための「連携」**を担ったりしています。身体の動きや姿勢のセンサーとしての役割も持っています。

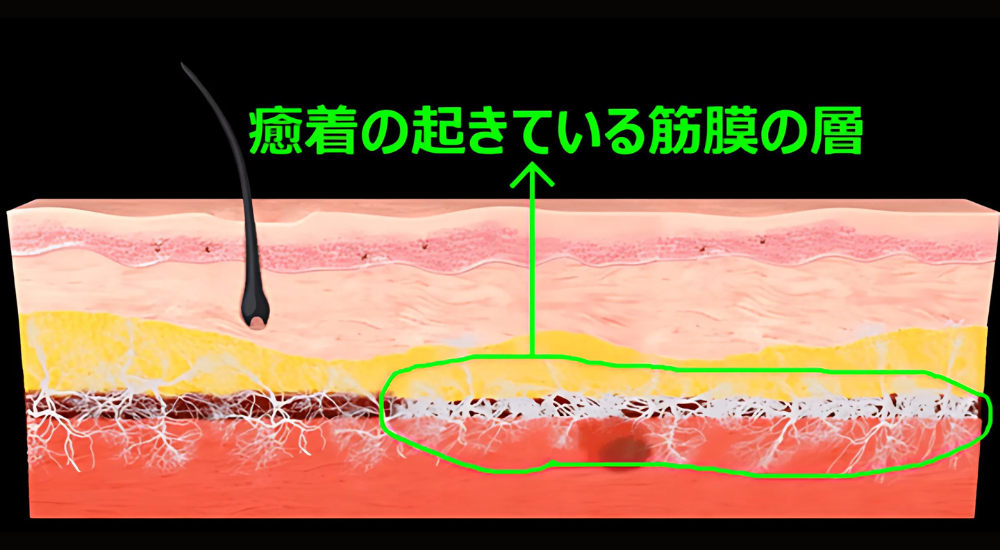

筋膜が「硬くなる」「癒着する」とは?

健康な筋膜は、弾力があり、隣り合う組織と滑らかに滑り合っています。しかし、以下のような要因があると、筋膜はその柔軟性を失い、硬くなったり、周囲の組織とくっついてしまったり(癒着)、本来の滑りが失われたりします。

- 長時間の同じ姿勢:

デスクワークやスマートフォンの使用など、同じ姿勢を長く続けることは、特定の部位の筋膜に継続的なストレスを与え、硬く、動きにくくします。

- 精神的なストレス:

ストレスは身体を無意識に緊張させ、筋膜を含む軟部組織全体の血行不良や硬化を招きます。

- 運動不足:

身体を十分に動かさないと、筋膜の水分量が減り、乾燥して硬くなりやすいです(例えるなら、乾燥してカサカサになったスポンジのようになります)。

- 過負荷や怪我:

筋肉や関節に無理な負担がかかったり、怪我をしたりすることも、その部位の筋膜に損傷や炎症を引き起こし、癒着の原因となります。

このように筋膜の滑りや弾力性が失われ、ねじれたり、周囲と癒着したりした結果、筋肉の中に特に硬く、しこりのようになった部分ができることがあります。

これが「筋の硬結(こうけつ)」、一般的に「こり」や「しこり」と呼ばれるものです。筋膜の癒着と筋の硬結は密接に関連しています。

「癒着」が肩こりを引き起こすメカニズム

では、筋膜の癒着や筋硬結がどのように肩こりとして感じられるのでしょうか?

- 動きの制限:

硬く癒着した筋膜は、筋肉や骨の動きを物理的に制限します。

肩周り(首、肩甲骨、胸郭など)の筋膜が硬くなると、肩甲骨がスムーズに動かなくなったり、肩関節の動きが悪くなったりします。

「癒着した筋膜」は、まるで身体の中にできた「つっかえ棒」のように、本来の滑らかな動きを妨げてしまうのです。

- 代償と負担増:

動きが制限されると、身体はそれを補うために他の筋肉に余計な負担をかけます。例えば、肩甲骨の動きが悪いと、肩関節だけで腕を動かそうとするため、特定の筋肉に過剰な緊張が生じます。

この代償的な動きや無理な負担が、さらなる筋緊張や筋硬結を生み、慢性的な凝りや痛みに繋がります。

- 血行不良:

硬く緊張した筋膜や筋肉(筋硬結)は、周囲の血管を圧迫します。

これにより、筋肉に必要な酸素や栄養の供給量が減少し、疲労物質や痛み物質が溜まりやすくなります。この血行不良こそが、肩の重さやだるさ、痛みといった「肩こり」の直接的な感覚を生み出す大きな要因です。

- 神経への刺激:

筋膜には痛みを感じる神経が多く存在します。筋膜の硬さやねじれ、あるいは筋硬結(トリガーポイント)は、これらの神経を刺激し、凝り感や痛みを増強させることがあります。

なぜマッサージだけでは戻るのか?

マッサージなどで一時的に筋肉の表面をほぐしても、その筋肉を覆っている筋膜や、身体全体に繋がる筋膜のねじれや癒着が残っていると、再び筋肉が引っ張られたり、動きが制限されたりして、すぐに元の凝りや痛みに戻ってしまいやすいのです。

慢性的な肩こりの改善には、筋肉だけでなく、その原因となっている筋膜の状態にアプローチすることが重要になってきます。

筋膜の癒着が起こりやすい部位

肩甲骨周り

デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続ける現代人にとって、最も動きが制限されやすい部位の一つです。肩甲骨の動きの悪さは、肩関節全体の動きを悪くし、肩こりの大きな原因となります。

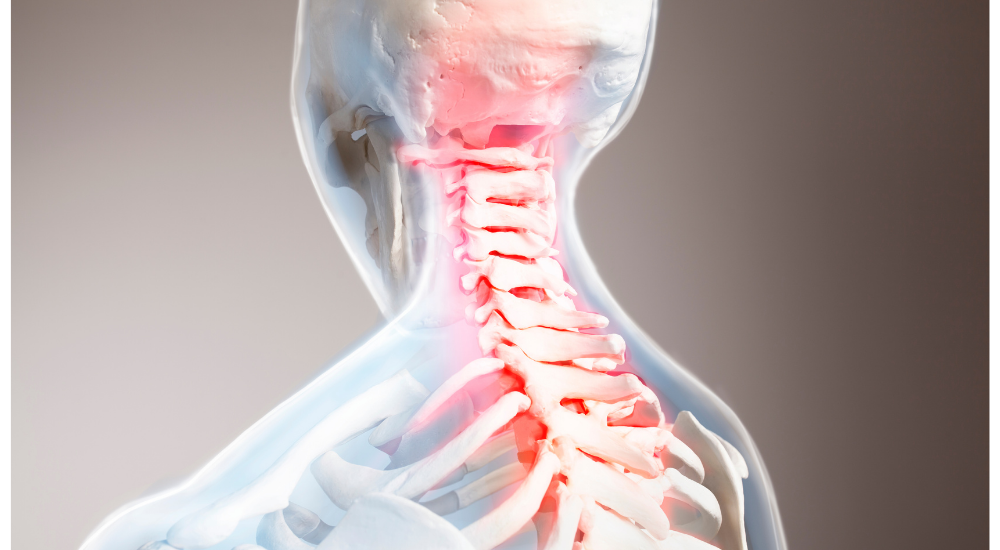

首周り

スマートフォンの長時間使用や猫背は、首周りの筋肉を常に緊張させ、首の動きを硬く制限します。首の動きの制限は、肩こりだけでなく、頭痛やめまいの原因にもなり得ます。

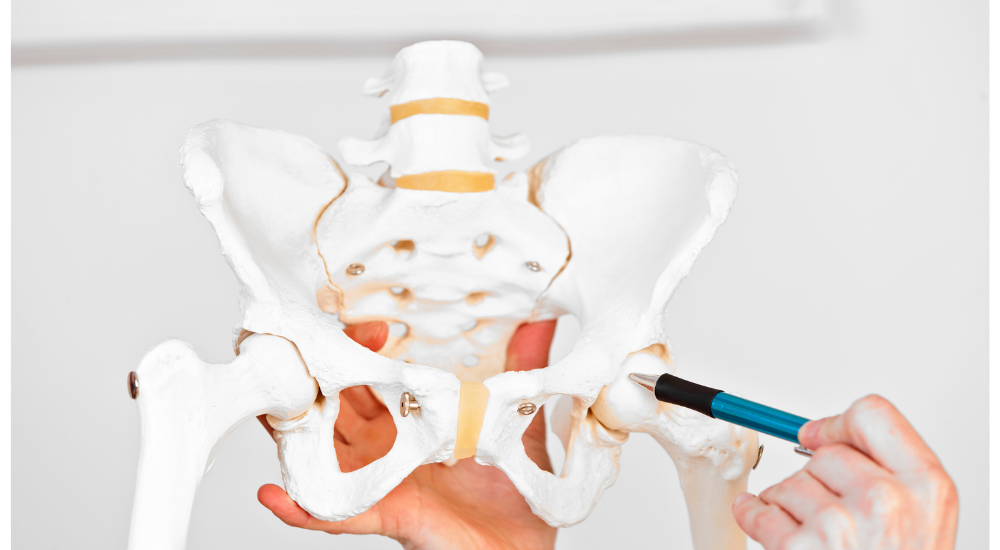

股関節

長時間座りっぱなしの生活や運動不足は、股関節周りの筋肉を硬くし、骨盤の歪みや全身の動きの連鎖を阻害します。股関節の動きの制限は、肩こりとは一見無関係に見えますが、全身のバランスを崩し、間接的に肩への負担を増やすことがあります。

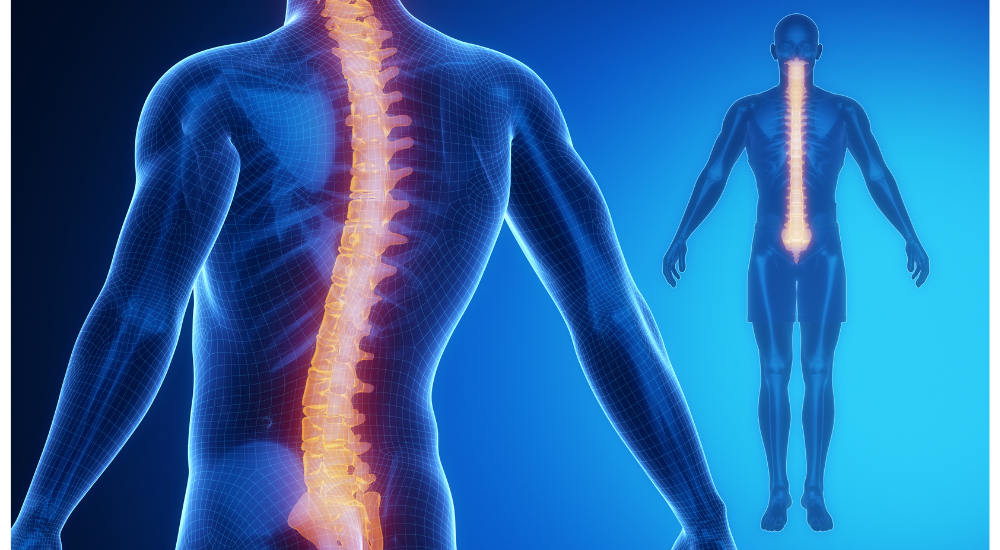

背骨

姿勢の悪さや体の歪みは、背骨周りの筋肉や筋膜を硬くし、背骨本来の柔軟な動きを制限します。背骨の動きの制限は、肩や首だけでなく、腰痛など全身の不調に繋がる可能性があります。

これらの部位の動きの制限は、単に肩こり頭痛を引き起こすだけでなく、腰痛や膝痛といった全身の不調の根本原因となることも少なくありません。

筋膜の癒着部位を見つけることの重要性

体の様々な部位の動きが制限され、それらが複雑に絡み合っていることが多いため、肩こりや頭痛の根本的な原因となっている「筋膜の癒着」を特定することは、決して容易ではありません。

当院では、アメリカのプロスポーツチームで広く用いられる理論を組み合わせた独自の「原因精密検査法」を用いて、お客様一人ひとりの体の状態を詳細に評価し、表面的な症状だけでなく、深部に潜む本当に動いていない部位、つまり動きの制限の根本原因を見つけ出します。

原因精密検査法の4つの柱

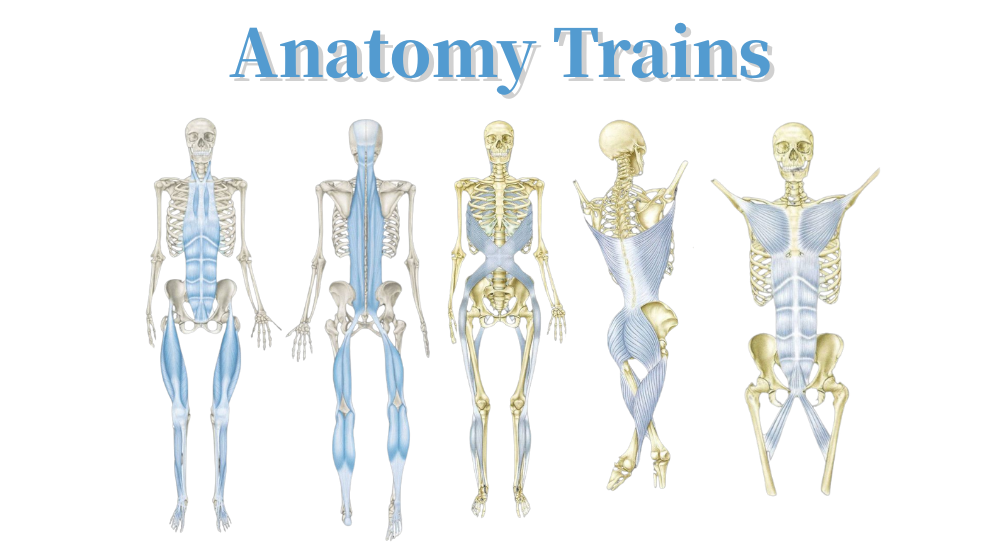

・アナトミートレイン(筋膜の繋がり)

・セレクティブファンクショナルムーブメントアセスメント(SFMA:動きの質の評価法)

・ニューロキネティックセラピー(NKT:運動制御の質の評価法)

・ロルフィングの診方(姿勢・呼吸・歩行パターンの評価)

これらの包括的な評価法を組み合わせることで、体の動きの制限の原因を多角的に徹底的に分析し、その場しのぎではない、根本的な改善を目指します。

まとめ

日々のストレスや同じ姿勢の継続は、全身を覆う筋膜を癒着させます。

これにより、筋肉の中にこり(筋硬結)ができやすくなり、肩周りの動きが制限され、血行が悪化します。

この物理的な問題が、肩の凝りや痛みといった不快な症状として感じられるのです。

慢性的な肩こりの根本的な改善を目指すなら、筋肉だけでなく、その奥にある筋膜の状態に目を向け、全身の繋がりを整えていくことが大切と言えるでしょう。

カラダの学び‐その他の記事

施術コース